最新文章

UI 設計格式塔原理?

在 UI 設計領域,格式塔原理是解讀用戶視覺認知規(guī)律的核心依據(jù)。它源于心理學對 “整體感知” 的研究,主張人們對視覺元素的認知并非孤立看待單個部分,而是傾向于將其整合為有意義的整體。這一原理能幫助設計師貼合用戶本能的視覺習慣,讓界面更易理解、更具邏輯性,進而提升用戶體驗。下面,我們將聚焦格式塔原理中與 UI 設計關聯(lián)最緊密的七個核心原則,結合實際設計場景展開分析。

一、親密性原則:用間距劃分功能關聯(lián)

人們在觀察界面時,會本能地將位置相近的元素歸為一組,元素間距越小,彼此的關聯(lián)性在用戶認知中就越強。這一原則在 UI 設計中,是劃分功能板塊最自然的方式 —— 無需依賴邊框、色塊等顯性分割,僅通過調整元素間距,就能讓用戶快速識別 “哪些內容屬于同一模塊”。

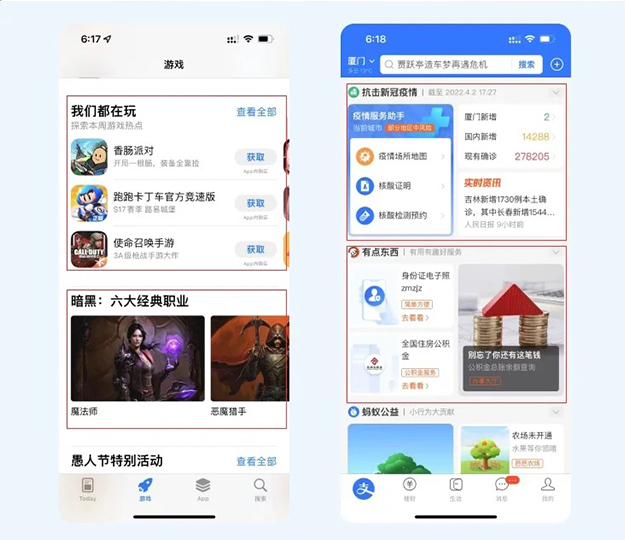

比如支付寶首頁,“余額”“賬單”“總資產(chǎn)” 三個元素的間距極小,形成一個緊密的 “個人財務區(qū)”;而這個區(qū)域與下方 “理財產(chǎn)品推薦” 板塊之間,會留出兩倍以上的空白。這種間距差異無需額外說明,用戶一眼就能區(qū)分 “個人資產(chǎn)查看” 與 “理財服務” 是兩個獨立功能,極大降低了認知負擔。

二、相似性原則:用共性強化模塊識別

當多個元素擁有共同特征(如相同的形狀、色彩、大小或風格)時,用戶會自動將它們視作一個整體。在 UI 設計中,這一原則是統(tǒng)一功能模塊視覺語言的關鍵,能幫助用戶快速建立 “元素特征與功能屬性” 的關聯(lián)。

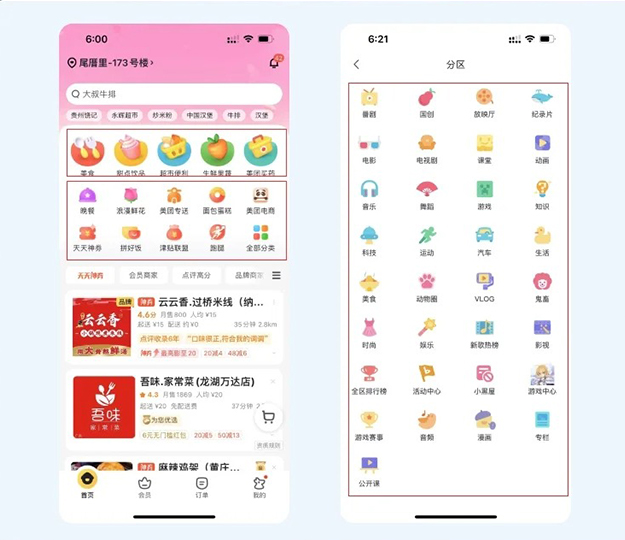

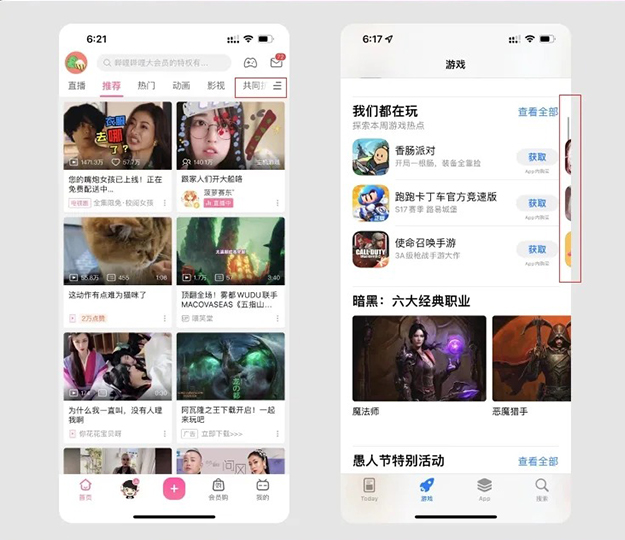

以美團 APP 為例,底部導航欄的 “外賣”“團購”“買菜”“我的” 四個圖標,均采用 “圓形輪廓 + 黃色主調 + 線性風格” 的設計:圓形輪廓統(tǒng)一了圖標的外在形態(tài),黃色主調呼應了品牌色,線性風格則保證了視覺的簡潔性。即便四個圖標的內容不同,用戶也能通過這些共性特征,立刻識別出它們是歸屬于 “核心導航” 的同一模塊,避免混淆功能層級。

三、連續(xù)性原則:用視覺慣性整合碎片信息

視覺具有 “延續(xù)性” 本能 —— 當看到不完整的線條或元素時,用戶會下意識地將其補充為連續(xù)的整體,而非孤立的碎片。這一原則在 UI 設計中,常用于整合分散的信息,讓用戶感知到 “信息間的邏輯關聯(lián)”,尤其適用于流程類、序列類設計。

除了常見的 logo 設計(如耐克的 “對勾” 標志,通過簡潔的曲線讓用戶感知到連續(xù)的運動感),UI 中的 “步驟條” 也是典型案例。比如電商 APP 的 “下單流程”(待付款→待發(fā)貨→待收貨→已完成),每個步驟都是獨立的圓形圖標,但通過一條貫穿始終的淺灰色線條連接,用戶會本能地將這些分散的步驟視為 “連續(xù)的下單流程”,清晰知曉當前所處階段與整體進度的關系。此外,時間軸設計、進度條設計也常借助這一原則,讓碎片化的時間節(jié)點或進度片段,形成連貫的視覺邏輯。

四、閉合性原則:用 “不完整” 激發(fā)整體認知

當觀察熟悉的視覺形象時,即便形象存在缺口或不完整,用戶也會自動將其補全為完整的整體 —— 這就是閉合性原則的核心。在 UI 設計中,善用 “不完全圖形” 或 “正負形”,既能簡化視覺元素,又能讓界面更具設計感,同時不影響用戶的認知理解。

小紅書 APP 的圖標就是典型案例:圖標主體是一個 “缺了右上角小角的正方形”,但由于 “正方形” 是用戶熟悉的基礎圖形,即便存在缺口,用戶仍會本能地將其補全為 “完整的正方形”,而非孤立的 “帶缺口圖形”。這種設計既避免了純正方形的單調,又通過微小的缺口增加了圖標的記憶點。此外,部分 APP 的卡片設計也會運用這一原則:卡片頂部保留一個小弧度的缺口,但用戶仍會將其感知為 “完整的卡片容器”,既簡化了設計,又增強了界面的呼吸感。

五、主體 - 背景原則:用對比凸顯視覺主次

人們在觀察畫面時,會自然地將 “小物體”“對比度高的物體” 視為 “主體”,將 “大物體”“對比度低的物體” 視為 “背景”—— 這一原則是 UI 設計中劃分視覺層次的關鍵,能幫助用戶快速聚焦核心信息,避免被無關背景干擾。

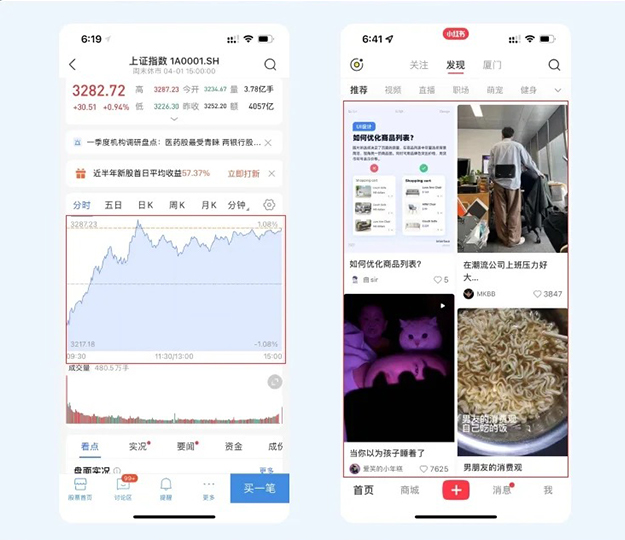

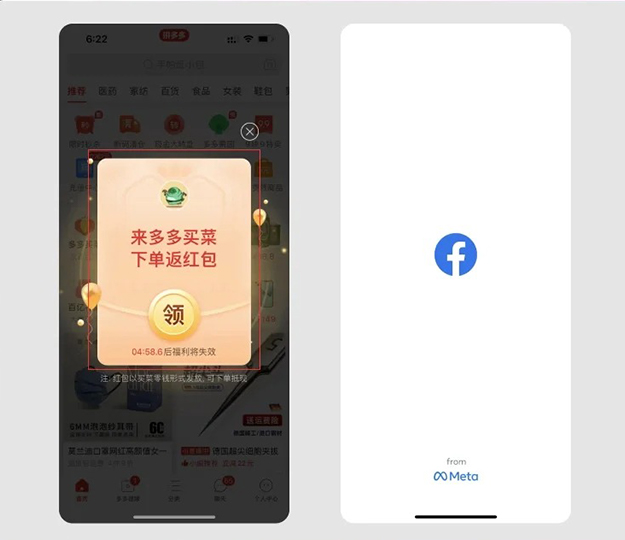

除了 “大小差異”,設計師還會通過 “色彩對比”“清晰度差異” 強化主次關系。比如 APP 中的彈窗設計:彈窗主體通常是尺寸較小的白色卡片,而背景則是覆蓋整個屏幕的半透明黑色蒙版。這里,白色卡片與黑色蒙版形成強烈的色彩對比,半透明的背景降低了自身的清晰度,再加上 “小卡片” 與 “大背景” 的尺寸差異,用戶會立刻將白色卡片視為 “需要關注的主體”,將黑色蒙版視為 “襯托主體的背景”,從而快速聚焦彈窗內的核心信息(如確認提示、輸入表單)。

六、焦點原則:用 “突出性” 引導視覺焦點

視覺焦點具有 “優(yōu)先性”—— 無論界面元素的位置或屬性如何,只要通過設計讓某個元素 “視覺突出”,它就會成為用戶首先關注的對象。在 UI 設計中,這一原則是引導用戶操作的核心,尤其適用于需要 “強引導” 的關鍵按鈕或信息。

為了突出核心元素,設計師通常會采用多種手段組合:放大尺寸(如 “提交訂單” 按鈕比 “取消” 按鈕大 1.2 倍)、高飽和度色彩(如紅色的 “確認付款” 按鈕,區(qū)別于灰色的 “返回” 按鈕)、添加視覺裝飾(如按鈕外的邊框、內部的漸變、hover 時的陰影)。以淘寶 APP 為例,商品詳情頁的 “加入購物車” 按鈕,不僅尺寸比 “收藏”“分享” 按鈕更大,還采用了品牌標志性的橙色,且添加了輕微的陰影效果;而 “收藏”“分享” 按鈕則為淺灰色。這種設計讓 “加入購物車” 成為視覺焦點,精準引導用戶完成核心購買動作。

七、共同命運原則:用 “運動同步” 關聯(lián)元素

即便元素之間距離較遠、外觀差異較大,只要它們 “同步運動” 或 “同步變化”,用戶就會將其視為相關聯(lián)的整體 —— 這就是共同命運原則。在 UI 設計中,這一原則常用于強化 “元素間的功能關聯(lián)”,或通過 “差異化運動” 讓特定元素脫穎而出。

高德打車 APP 的 “打車圖標” 就是經(jīng)典應用:在首頁地圖界面中,其他元素(如街道名稱、POI 點)均保持靜態(tài),而 “打車圖標” 會持續(xù)進行輕微的 “上下浮動” 微動效。這種 “單獨運動” 讓圖標在靜態(tài)背景中格外突出,用戶能快速定位到核心叫車功能。此外,列表設計也常運用這一原則:在微信消息列表中,左滑某條消息時,該消息對應的 “標為已讀”“刪除” 按鈕會同步滑出;而其他消息保持不動。這種 “同步運動” 讓用戶明確感知到 “按鈕與這條消息是關聯(lián)的”,避免誤操作。再比如導航欄選中態(tài):當點擊底部導航的 “我的” 圖標時,圖標顏色會變深,同時下方的指示條也會同步移動到 “我的” 下方 —— 兩者的同步變化,強化了 “圖標與指示條的關聯(lián)”,讓用戶清晰知曉當前選中的模塊。

結語

格式塔的七個原則,本質上是對 “用戶視覺認知本能” 的總結。在 UI 設計中,它們并非孤立存在 —— 有時會結合使用(如焦點原則常與主體 - 背景原則配合,共同突出核心按鈕)。設計師無需機械套用,而是要基于用戶需求與界面場景,靈活運用這些原則:通過親密性劃分板塊、用相似性統(tǒng)一風格、借連續(xù)性整合流程、以閉合性簡化設計、靠主體 - 背景區(qū)分層次、憑焦點引導操作、用共同命運關聯(lián)元素。唯有如此,才能讓 UI 界面既符合用戶的視覺習慣,又能高效傳遞信息,最終實現(xiàn) “設計服務體驗” 的核心目標。

冀公網(wǎng)安備

冀公網(wǎng)安備